名言の王国へようこそ 北条早雲(ほうじょうそううん)略歴 1432年~1519年伊豆、相模の領主となった戦国大名の先駆け。1493年(明応二年)、伊豆・堀越公方の御所を急襲して伊豆攻略のスタートを切り、5年で平定。この間に相模に進出して、以後5代つづく北条氏の礎を築いた。 北条早雲(ほうじょうそううん)といえば、「最初の戦国大名」として有名ですね。 彼から「戦国時代」がはじまったのです。 今回、北条早雲のかんたんな経歴、北条政子や北条時宗との関係を紹介していきますよ。 目次 1 北条早 &he名言・辞世の句 北条早雲が語ったといわれる言葉。最後の言葉も紹介。人柄や当時の心情が見えてきます。 「上下万民に対し、一言半句、虚言を申すべからず」 辞世の句・最後の言葉 北条早雲の遺訓より。全文は以下。「上下万民に対し、一言半句も虚言を申すべからず。 そらごと言いつくればくせになりて、せせらるる也。人に頓とみかぎらるべし。人に糺され

北条 早雲の名言 Soun Hojo 偉人たちの名言集

北条 早雲 名言

北条 早雲 名言- 北条早雲 人物解説 室町幕府の御家人 伊勢氏の出身 甥の今川氏親(いまがわ うじちか)を補佐し、後に独立 堀越公方の足利茶々丸を滅ぼし、伊豆を平定する 伊豆より相模に進出し、大森氏の小田原城を攻略する 相模三浦氏を滅ぼし、相模を平定する 北条早雲の名言 名言① 少の隙あらば、物の文字のある物を懐中に入れ、常に人目を忍びて見るべし。 寝ても覚めても手なざれば、文字忘れる事あり。書くことも同じき事。 意味少しでも暇があれば、書物を懐に入れておき、人目を忍びながら読むと良い。

言葉の力を心の力に 司馬遼太郎さんの名言集 国盗り物語 より 希望発見ブログlooking For Hope

北条氏綱の名言・エピソード 北条氏綱の名言やエピソードについて解説します。 鶴岡八幡宮の修復 1532年から死去するまで、1526年に戦火によって焼失していた鶴岡八幡宮の再築事業に取り組んでいます。1540年には上宮正殿を完成させ、大規模な落慶式が 少しでも暇があらば、物の本を見、文字のある物を懐に入れて、常に人目を忍んで見るようにせよ。 後北条氏の祖で、戦国大名の先駆けとも言われる北条早雲 (伊勢 盛時)の名言です。 早雲は大器晩成タイプの武将で人生五十年が当たり前だった時代に、五十七歳で一城の主となりました。 六十四歳のときに小田原城を手に入れ、相模一国を掌握したのは 駿河時代 早雲の拠点は、もともとは京都にありました。 将軍に仕えているのですから当然です。 しかし、縁戚の今川氏でお家騒動が発生します。 この仲裁をするため、早雲は駿河を訪れました。 今川氏の後継者問題には、堀越公方や扇谷上杉氏なども介入しており、今川氏の独立性保持のために、早雲が介入しました。 早雲の仲裁は成功し、ひとまず

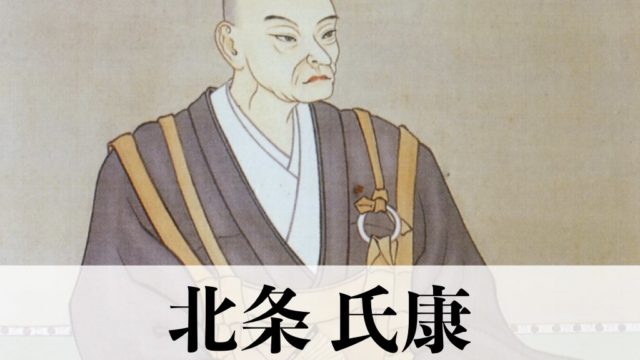

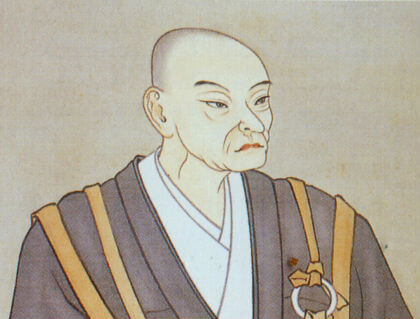

民をいたわる善政を敷く 北条早雲 北条早雲画像(小田原城所蔵) 戦国大名の先駆者といわれる武将 北条早雲(1456~1519年)は戦国・室町時代の武将で、関東・後北条氏の初代当主である。 北条早雲という名は、一般的に後世による総称であり、早雲本人は自身を「伊勢新九郎」と名乗っていた。 早雲は室町幕府の政所執事である備中伊勢氏の出身であり、姉妹が駿河国 北条氏綱の名言 勝って兜の緒を締めよ 勝負に勝っても油断せず、さらに用心せよ 手際なる合戦にてまがまがしき勝利を得て後、驕の心出来し、敵を侮り、或は不行義なる事、必ある事なり。 慎むべし 戦いに大勝した後、驕りの心を生んで、相手を侮って国を滅ぼした例が多い。 そういう時こそ慎むべきである 人の命わずかの間なれば、むさき心底北条 早雲の名言 Soun Hojo 文武弓馬の事については、武士たる以上、常の道であるから、とくに書き記すまでもない次第である。 文を左にし武を右にするのは、古から伝わっている武士の道であって、文武はともに兼ねそなえなくてはならぬものである。

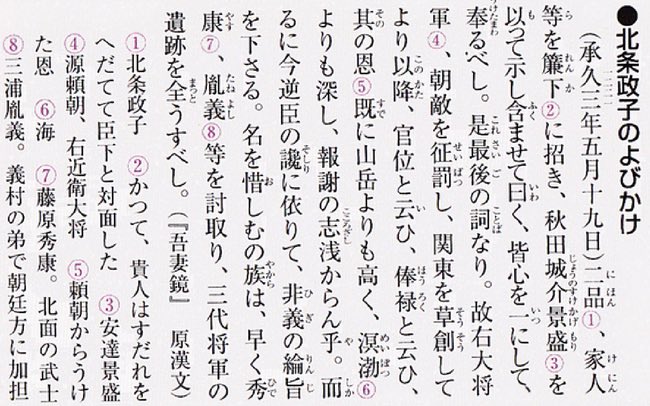

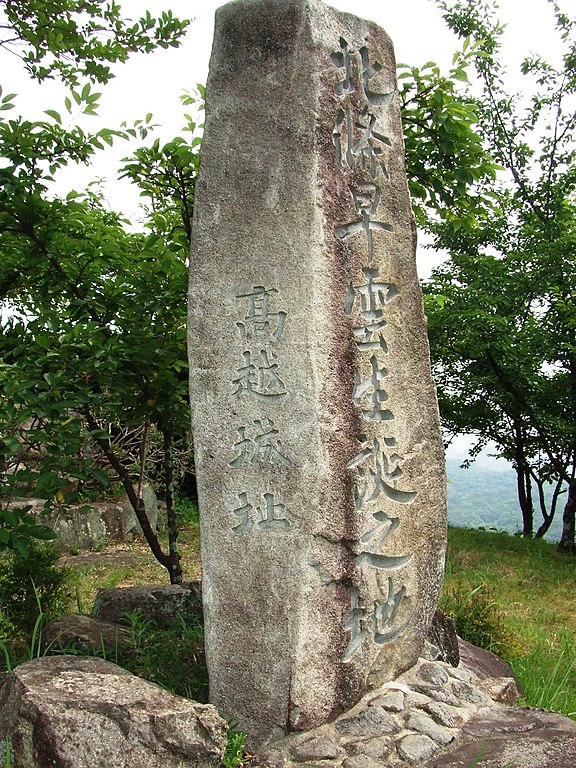

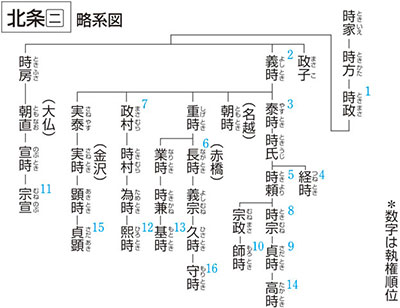

早雲出自の謎 今年は、北条早雲が明応四年(1495年)に大森藤頼(ふじより)を遂(お)って小田原城に入ってから、ちょうど五百年になる。 注:この記事は平成7年度に広報おだわら紙上に連載 この、早雲に始まる北条氏を、鎌倉時代の執権北条氏と北条姓を使うようになったのは、相模や関東とゆかりの深い 鎌倉 時代の執権 北条氏 の権威を受け継ごうと、2代目の 北条氏綱 から北条氏を称するようになったので、北条早雲の時代は出自である伊勢氏を称していた。 また「早雲」と言う名だが「早雲庵宗瑞」との法名や、北条家の菩提寺が 北条政子は源頼朝の糟糠の妻としてその覇業を支え、 頼家、実朝、大姫、乙姫という四人の子 をもうけます。 源頼朝死後も夫の作品である鎌倉幕府を支え続けます。 大河ドラマの題名にもなっている「鎌倉殿の13人」とは、源頼朝死後に二代将軍となっ北条政子名言集 尼将軍と呼ばれた鎌

北条早雲が残した名言から 現代の私たちが学べるコト はじめての三国志

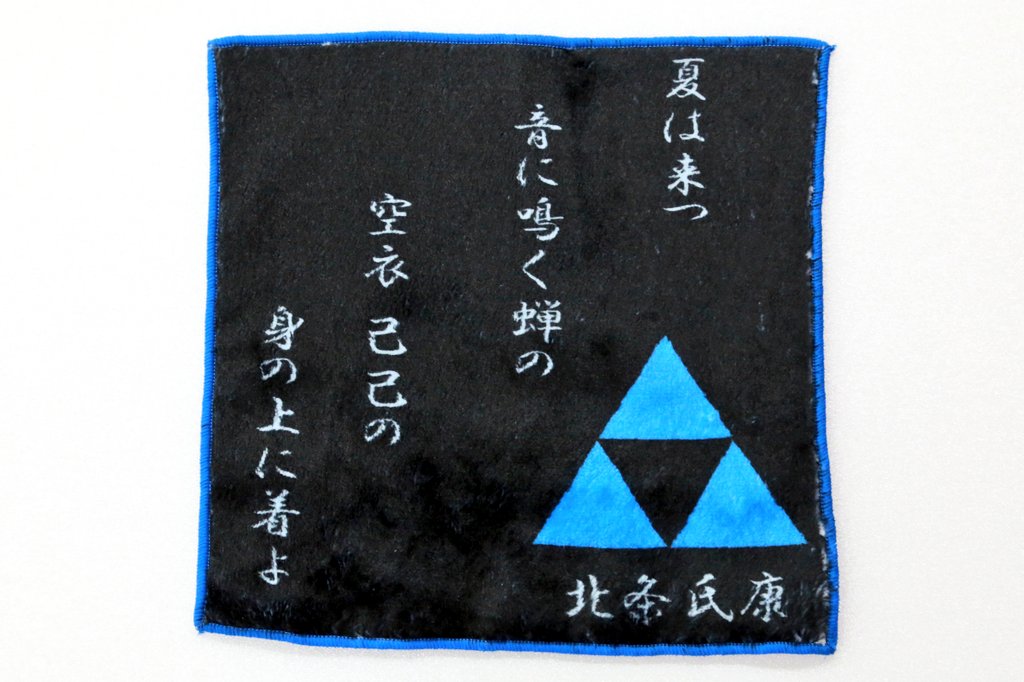

北条早雲の名言色紙 少しでも暇あれば文字に親しめ 額付き 受注後制作 Z8709 名言色

北条早雲・毛利元就 他(戦国武将名言トランプ) 真田昌幸(ハート10) 「さてもさても口惜しきことかな 内府をこそ このようにしてやろうと希うておったものを」ゆうべには五ツ以前に寝しづまるべし 北条 早雲(ほうじょう そううん)・・・室町時代の武将で、戦国大名となった後北条氏の祖。 名言・名句・名文・格言・座右の銘北条氏康が4歳の時、祖父・北条早雲が亡くなります。 その後、享禄2年(1529)年末になると15歳の北条氏康は元服を迎えました。 北条早雲とは?生涯や小田原城、家系図や名言について解説! 初陣 初陣は享禄3年(1530)に起こった小沢原の戦い(上杉朝興対北条氏康)であり、この戦いにおい

北条氏康とは 家臣や妻 瑞渓院 家系図や名言について解説

尼将軍

戦国武将の家紋「北条鱗(三つ鱗)」の由来と逸話 替紋には、祖父・早雲が定紋としていた「北条対い蝶」を使用しました。 北条氏康の簡易年表 1515年(1歳)後北条氏第2代当主・北条氏綱の嫡男として生まれる。 1529年(15歳)元服北条早雲は戦国大名の嚆矢であり、早雲の活動は東国の戦国時代の端緒として歴史的意義がある。 『北条早雲(伊勢宗瑞)』の名言・格言一覧(全17件) 朝は常に早く起きるように心がけねばならない。 遅く起きるならば、下の者までが気持ちを緩めて北条早雲の名言 北条早雲(伊勢新九郎盛時)とは 戦国時代初期の武将で、関東の大名となった後北条氏の祖。 生:永享 4 年(1432年)または康正2 1456年)、没:永正16 1519年) 伊豆、相模(小田原)を支配した。 四公六民 北条家(当時は伊勢家)が実施した領地における税体系。 4割を税とし

箱根の坂 司馬遼太郎 北条早雲の名言 台詞まとめました 本の名言サイト

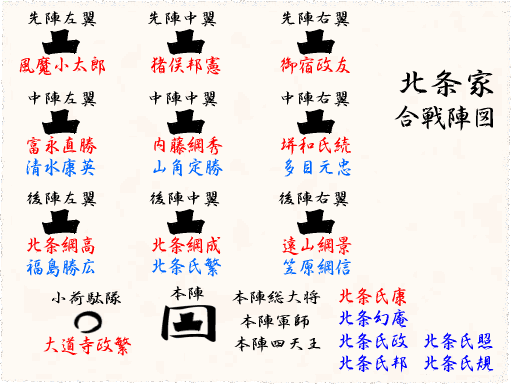

北条家 武将名鑑

北条早雲 。 このような大業を成し遂げるには、千里の道も一歩からと言われるように、日々の積み重ねが大きな影響を及ぼすものです。 北条早雲の残したといわれる名言には、その日々の大切さを説いたものが数多く存在しています。 執権とは何でしょう? そして北条時宗は執権として何を行い、彼自身はどんな人物だったのでしょうか。 北条時宗はどんな人? 北条時宗 年表 そもそも執権とは 簡単に説明 Civ6 シヴィライゼーション Vi 初公開 日本 ニコニコ動画 北条時宗 名言第4条 「手水は素早くすませること。水はたくさんあるからと無駄遣いしてはならない」 第5条 「礼拝とは、すなわち身の行いである。正直で柔らかな心を持ち、上の者を敬い、下の者を思いやる。そうすれば、たとえ祈らずとも神仏の加護は得られるもの。祈っても心が歪んでいれば、その願いは神仏には届かない」

戦国武将の名言に学ぶ 武田 鏡村 著 紀伊國屋書店ウェブストア オンライン書店 本 雑誌の通販 電子書籍ストア

北条早雲 三 小田原攻略 日本の歴史 解説音声つき

目次 1 北条早雲が遺した「早雲寺殿廿一箇条」とは? 2 「早雲寺殿廿一箇条」の二条:早起きを心がけること 3 「早雲寺殿廿一箇条」の三条:起床と就寝時間を守りなさい 4 「早雲寺殿廿一箇条」の四条・七条:身支度を怠らないようにしなさい 5 「早雲寺殿廿一箇条」の十九・二十条:家の戸締りをしっかりしなさい小田原北条氏2代目で北条早雲の息子。早雲から家督を受け継ぎ領土を広げた。 生:1487年 没:1541年 北条氏綱の格言・名言 大将によらず、諸将までも義を専らに守るべし。天運尽き果て滅亡を致すとも、義理に違えまじきと心得えなば、末世にうしろ指ささるる恥辱はあるまじく候。 (大将だけでなく、およそ侍たるものは、義を守るべきだ。義に背くことをしたの北条早雲 北条早雲の遺訓より。全文は以下。「上下万民に対し、一言半句も虚言を申すべからず。 そらごと言いつくればくせになりて、せせらるる也。人に頓とみかぎらるべし。人に糺され申しては、一期の恥と心得べきなり。」 名言を共有しよう!

書道色紙 北条早雲の名言 上下万民に対し 一言半句にても虚言を申すべからず 額付き 受注後直筆 Z3705 ハンドメイドマーケット Minne

名言 運が良かった アイルランドの著述家 マーフィー スマネコ Blog

北条早雲の名言・エピソード 北条早雲の名言やエピソードについても紹介したいと思います。 二本の杉をかじるネズミ ある日、北条早雲は「ネズミが2本の大きな杉の木をかじって倒すと、そのネズミは大きな虎になった」という夢を見ました。この2本の杉は、両上杉家(山内上杉家、扇谷上杉家)で、ネズミは子年生まれの北条早雲のことを指していた 北条早雲が残した名言から、現代の私たちが学べるコト 北条早雲 ( ほうじょうそううん ) は、戦国時代の幕開けに活躍した戦国武将として、後世に名を残しています。 しかし、その人生の多くが謎に包まれており、彼が生きていた当時は北条早雲という名前で呼ばれていたのではなく、 伊

蒼天録実況 北条早雲01 1495 駿河の梟雄 伊勢新九郎 関東を狙う Youtube

北条早雲が残した名言から 現代の私たちが学べるコト はじめての三国志

室町幕府の役人として活躍する 北条早雲の知られざる青春 時代小説show

北条氏綱の名言集 おしごと百科

北条氏康の人物像 年表 逸話 名言をわかりやすく紹介 戦国語り

ヤフオク 今川氏親 人文 社会 の中古品 新品 古本一覧

絶対は絶対にない 人生の教訓にしたい戦国武将の名言8つ 歴史ハック

武将の名言 Apps 148apps

北条早雲が使用した家紋とそのルーツを探る 歴史上の人物 Com

北条 早雲の名言 Soun Hojo 偉人たちの名言集

北条氏綱の人物像が浮かび上がる名言と遺言 歴史上の人物 Com

究極超人あ る の名言を10巻までネタバレ紹介 30年振りの名作復活 ホンシェルジュ

北条早雲とは何者か 残した名言や北条政子や子孫について紹介します 武将好き歴史ドットコム

北条早雲が残した名言から 現代の私たちが学べるコト はじめての三国志

北条早雲の名言色紙 少しでも暇あれば文字に親しめ 額付き 受注後制作 Z8709 名言色

北条早雲の名言色紙 少しでも暇あれば文字に親しめ 額付き 受注後制作 Z8709 名言色

名言 本 キッチン 日用品 文具 の商品一覧 通販 Yahoo ショッピング

隠れた名将 長尾景春 太田道灌のライバルで北条早雲と並ぶ下剋上の雄 日本の白歴史

言葉の力を心の力に 司馬遼太郎さんの名言集 国盗り物語 より 希望発見ブログlooking For Hope

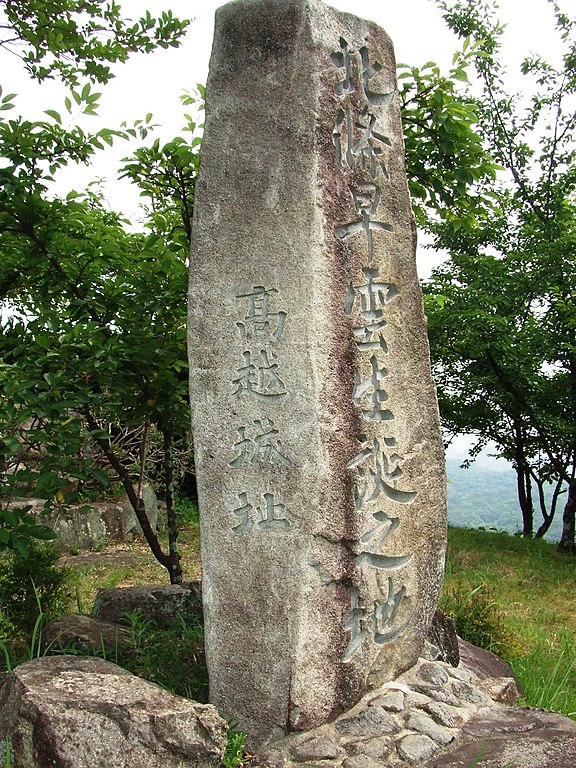

元祖 戦国武将 北条早雲の没後500年祭 最期の地 韮山城で 毎日新聞

北条早雲の名言からその人物を探る ええ どケチ だった

平蜘蛛の釜と我らの首と二つは 信長殿にお目にかけようと思わぬ 粉々に打ち壊すことにする 松永久秀の名言 戦国ガイド

上下万民に対し 一言半句にても 虚言を申すべからず 北条早雲 魂をアツくさせる名言 格言集

斎藤道三の生涯と人物像 名言 妻 息子 子孫は History Style

北条早雲 巧みな民政で北条家の繁栄を築いた大名 名言 生涯 大名 武将の名言

名言名句から学ぶ人生のヒント 北条氏綱と勝って兜の緒を締めよ はぎのともぴこの幸福論

北条早雲 巧みな民政で北条家の繁栄を築いた大名 名言 生涯 大名 武将の名言

北条早雲とは 生涯や小田原城 家系図や名言について解説

北条早雲 毛利元就 他 戦国武将名言トランプ 武将銅像天国

北条早雲 の名言 偉人の言葉 格言 ことわざ 座右の銘 熟語など 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

北条早雲 後編 元nhkアナウンサー 松平定知 Necネクサソリューションズ

Amazon 北条早雲の名言書道色紙 上下万民に対し 一言半句にても虚言を申すべからず 額付き 受注後直筆 Z3705 店舗看板 文房具 オフィス用品

早雲

北条早雲とは 生涯や小田原城 家系図や名言について解説

名言 格言 戦国時代の武将の気になる言葉 家紋 一覧リスト Iso Labo

北条氏綱は北条早雲の息子で小田原城を本拠とした 息子に残した遺訓とは 歴史キングダム

北条早雲の旧姓と 信長の野望での能力値は 大河ドラマにはまだ未登場 歴史キングダム

知っておきたい日本の名言 格言事典 株式会社 吉川弘文館 安政4年 1857 創業 歴史学中心の人文書出版社

北条早雲の名言色紙 少しでも暇あれば文字に親しめ 額付き 受注後制作 Z8709 名言色

北条早雲とは何者か 残した名言や北条政子や子孫について紹介します 武将好き歴史ドットコム

歴史 名言集 格言 最大級

北条氏綱の名言集

初めまして はステーキで 北条早雲の名言 木戸松子 一字書動画 書道ガールズの魁 一ノ瀬芳翠のブログ

刀剣ワールド 北条早雲 戦国武将

武士の一言 逆境を打ち破った男たちの名言の通販 火坂 雅志 紙の本 Honto本の通販ストア

戦国の先駆け 北条早雲の簡易年表 戦国語り

北条早雲の格言 名言 有名人の名言 格言集

Amazon 北条早雲の名言書道色紙 どこまでも自己というものを念頭に置いてはならぬ 額付き 受注後直筆 Z7605 色紙 文房具 オフィス用品

武士道 名言集 格言 最大級

北条早雲 三 小田原攻略 日本の歴史 解説音声つき

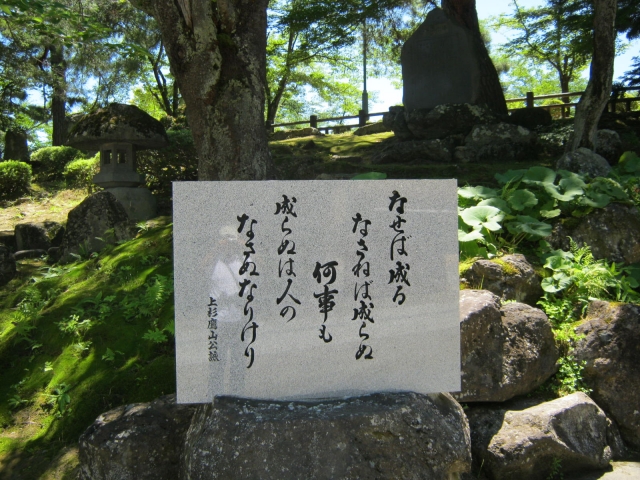

上杉謙信

北条早雲をよく知れるおすすめ本6選 伝記から解説書 小説や漫画まで レキシル Rekisiru

北条早雲の名言 早雲寺殿廿一箇条 家訓 友達選びの基本とは 日本の歴史わかりやすくもっと知りたい

北条早雲の肖像画 名言 年表 子孫を徹底紹介 戦国ガイド

北条 早雲の名言 Soun Hojo 偉人たちの名言集

北条早雲 後編 元nhkアナウンサー 松平定知 Necネクサソリューションズ

北条早雲を5分で 北条政子や北条時宗とはまったく関係ない れきし上の人物 Com

銀河英雄伝説 アッテンボローの名言 台詞まとめ 本の名言サイト

北条早雲 毛利元就 他 戦国武将名言トランプ 武将銅像天国

刀剣ワールド 北条早雲 戦国武将

天下をとりたかった戦国武将たちの名言 いちかばちかの野望にかける 絵本ナビ 河合敦 みんなの声 通販

歌道を心得ていれば常の出言に慎みがある 北条早雲 一条真也の新ハートフル ブログ

100以上 北条 早雲 名言 常に最新のイメージベスト

ゆうきまさみ新作は 伊勢新九郎 北条早雲 と発表され 各界がざわめく そして連載開始 2ページ目 Togetter

戦国武将エピソード集 名言 武勇伝 かっこいい男たちの逸話辞典 日本の白歴史

書道色紙 北条早雲の名言 上下万民に対し 一言半句にても虚言を申すべからず 額付き 受注後直筆 Z3705 ハンドメイドマーケット Minne

北条早雲の名言に集約された大成の秘訣とは 歴史上の人物 Com

E5 8c 97 E6 9d A1 E6 B0 8f E5 Ba Twitter Search

書道色紙 北条早雲の名言 上下万民に対し 一言半句にても虚言を申すべからず 額付き 受注後直筆 Z3705 ハンドメイドマーケット Minne

名言 ゆく河の流れ 鴨長明 スマネコ Blog

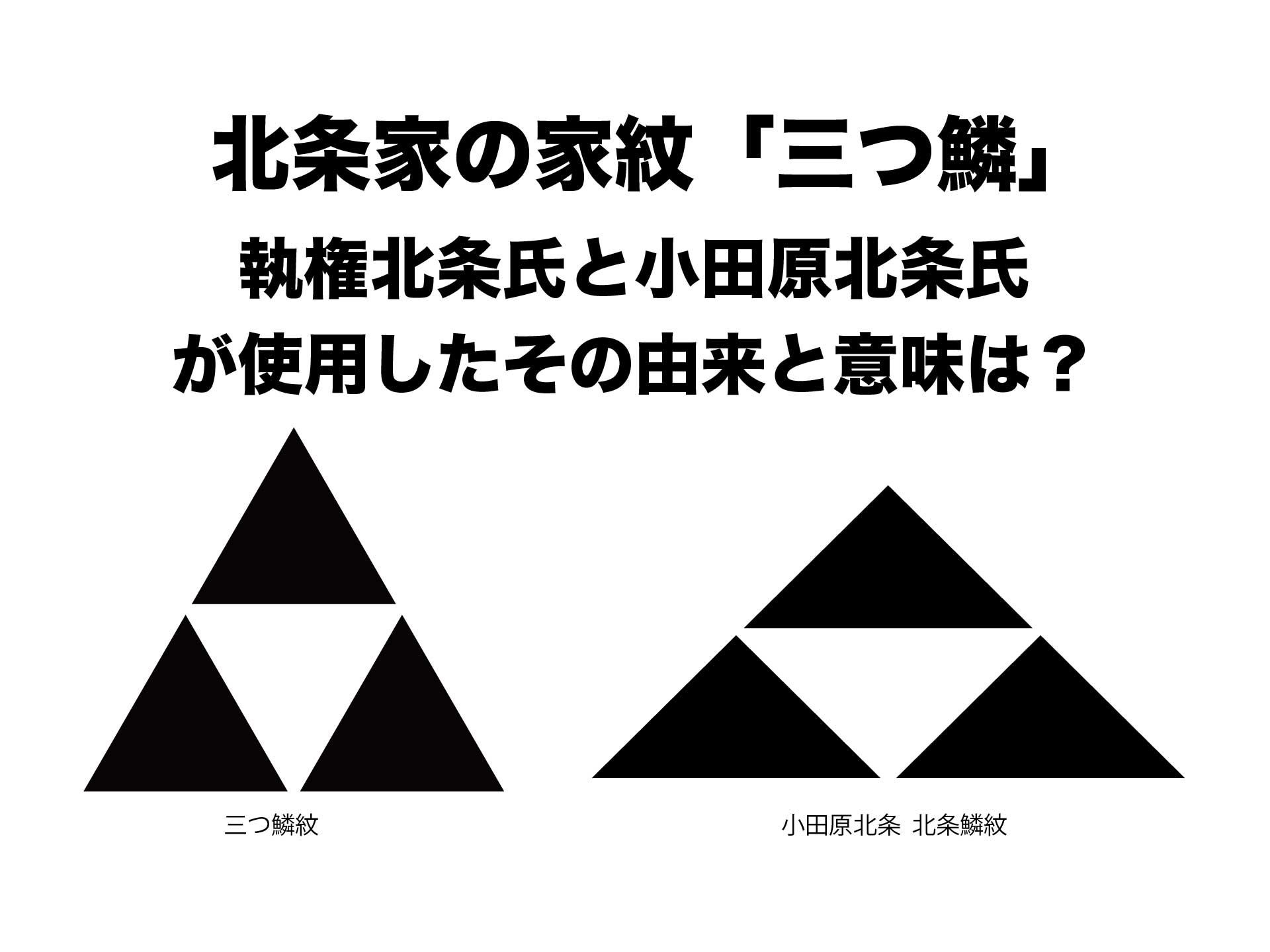

北条家の家紋 三つ鱗 執権北条氏と小田原北条氏も使用したその由来と意味は Histonary 楽しくわかる歴史の話

今川義元

北条早雲の名言からその人物を探る ええ どケチ だった

北条早雲とは何者か 残した名言や北条政子や子孫について紹介します 武将好き歴史ドットコム

北条早雲の格言 名言 有名人の名言 格言集

北条早雲と湯本温泉 戦国武将の名言から学ぶビジネスマンの生き方

歌川芳虎 年不明 北条軍 北条氏康 北条氏政 浮世絵 古美術品 ペインティング

北条 ほうじょう の意味 Goo国語辞書

名言集 戦国武将の名言から学ぶビジネスマンの生き方

北条氏康ってどんな人 地味そうに見えてやる時はやる男の生涯について

東郷平八郎の名言3選 半世紀を戦い抜いた日本最高の提督 偉人伝ブログ 如在

北条早雲の旧姓と 信長の野望での能力値は 大河ドラマにはまだ未登場 歴史キングダム

北条早雲の名言からその人物を探る ええ どケチ だった

北条早雲 毛利元就 他 戦国武将名言トランプ 武将銅像天国

北条早雲の名言 早雲寺殿廿一箇条 家訓 で健康になれる 日本の歴史わかりやすくもっと知りたい

北条氏康

一人勝ちはng 戦国の知将 北条早雲に学ぶ 人から嫌われない テクニック 毎日が発見ネット

北条早雲 巧みな民政で北条家の繁栄を築いた大名 名言 生涯 大名 武将の名言

北条早雲杯争奪戦を制し賞金ボードを掲げる和田真久留 写真 西日本スポーツ

一人勝ちはng 戦国の知将 北条早雲に学ぶ 人から嫌われない テクニック 毎日が発見ネット

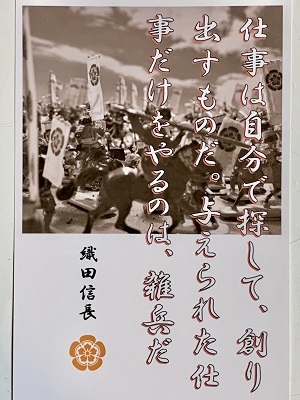

楽天市場 織田信長 名言 辞世の句 仕事は自分で探して 歴史 グッズ 戦国 武将のカード 家紋 御朱印帳 御城印帳 戦国武将 お城のジオラマ鍬匠甲冑屋

北条早雲をよく知れるおすすめ本6選 伝記から解説書 小説や漫画まで レキシル Rekisiru

北条早雲の肖像画 名言 年表 子孫を徹底紹介 戦国ガイド

と名言の値段と価格推移は 117件の売買情報を集計したと名言の価格や価値の推移データを公開

0 件のコメント:

コメントを投稿